「カトリック情報ハンドブック2009」 に掲載された巻頭特集の全文をお読みいただけます。 ※最新号はこちらから 特集2 キリシタン史跡をめぐる―中部編 カトリック中央協議会出版部・編 全国のキリシタン史跡を出版部員が実 […]

「カトリック情報ハンドブック2009」

に掲載された巻頭特集の全文をお読みいただけます。

※最新号はこちらから

特集2 キリシタン史跡をめぐる―中部編 カトリック中央協議会出版部・編

全国のキリシタン史跡を出版部員が実際に訪れ紹介する、連続企画の第3回目。今回は「中部編」とし、愛知、岐阜両県内の史跡を紹介する。訪問先選出にあたっては、前回同様、教区から提出された教区内巡礼地一覧を基準としたが、地理的な条件等により一部割愛した。

愛知・岐阜の史跡(1)

海部郡美和町・名古屋市(7月16日)

名古屋駅から名鉄名古屋本線に乗り須ヶ口駅で津島・尾西線に乗り換える。都合15分ほどで木田駅に着いた。

この駅は愛知県海部郡美和町のほぼ中心にある。美和町は、織田信長が城を構えた清洲から4キロ程度の距離にある。これから訪れるのはその北部、花正という地域である。

この地で生を受け、大和国(奈良県)沢城城主であった高山右近の父・高山飛彈守に仕え、その後郷里に戻り布教・伝道に大いに活躍した一人のキリシタンがいる。名をコンスタンチノ(あるいはコンスタンチイノ)といい、日本名は分かっていない。

このコンスタンチノについて知るに、多くの史料が残っているわけではない。フロイスの『日本史』、あるいは本部への報告書などに幾度かその名が見られるといった程度である。しかし、これらの断片的な記述はすべて、この一地方の伝道士の活躍を大いにたたえるものばかりであって、その力強く精力的な活動を想像させて止まない。

コンスタンチノの名が『日本史』に初見するのは「五畿内篇」第十五章「沢、余野、および大和国十市城における改宗について」においてで、沢城内に「きわめて清潔で、美しく装われた教会を建てた」(松田毅一・川崎桃太訳。以下『日本史』の引用はすべて同じ)高山飛彈守が、その教会の管理を「コンスタンチイノという一人のキリシタンに委ね」た、とある。

この後『日本史』においてコンスタンチノの名前が現れる場合、そこにはほぼつねに彼の徳をたたえる形容が伴っている。「善良な老コンスタンチイノ」(五畿内篇第六三章)、「その立派な模範と教え」(同第六七章)、「剃髪の徳の高い人」(西九州篇第二二章)、「同地(域)の全キリシタンの父であり育ての親とも称されるべき古参のコンスタンチイノ」(同第六三章)、「善良な老人コンスタンチイノ」(同第一〇九章)などである。

全般的に『日本史』におけるこういったやや大げさな叙述は常套句ともいえるようなもので、このコンスタンチノに関する記述ばかりでなく所々散見できるのであるが、当時の宣教師にとって彼が、信頼して信徒の指導をゆだねることのできる重要な人物の一人であったということは間違いなくいえるであろう。

コンスタンチノは、高山飛彈守が郷里である摂津国高山に戻る際、この主人に故郷・花正に戻る許しを願っている。フロイスの記述に従えば、その頃50歳ほどであったようだ(西九州篇第二二章)。つまり、当時とすればはや老齢に近くなってから、彼は花正に戻ったのだといえる。

『日本史』にみられるコンスタンチノの勇猛な姿を示すエピソードを一つ紹介しておこう。花正村の役人から祭壇を砕かれ、そこに多くの偶像を置かれるなどの迫害を被った際、コンスタンチノはその偶像を一つ一つ焼き捨て、さらにコンタツ(ロザリオ)を奪われそうになったとき、役人に対して「まず私の首を刎ねてからコンタツを取れ」と答えたのだという(五畿内篇第六三章)。

このように、役人あるいは異教徒からの迫害を受けつつも(ここで言う迫害とは、時代を考慮すれば、幕府による組織だった迫害というより、異国の宗教の広がりを快く思わない僧侶、あるいはその意見を聞き入れた役人主導によるものと考えるべきであろう)、コンスタンチノは強い熱意をもって教えを説き続け、ついには「数年前にはただの一人もキリシタンがいなかったところに、十年ないし十二年でもう六百人を超えるキリシタンがいるようになった」(同前)のだという。花正にはついに一度も宣教師の常駐がなかったにもかかわらずにだ。これが元亀3(1572)年の記述である。

美和町歴史民俗資料館

現在の花正は、駅西側に南北に伸びる町道をわずかに北上すればすぐに水田の広がる、落ち着いた静かな町で、道の両側には青々とした稲穂がわずかな風に揺らめいていた。しかし、関東と比べればとにかく湿度が高く暑い。とめどなく流れてくる汗を拭いつつ、まずは町役場近くにある歴史民俗資料館に立ち寄った。

資料館のかたに町内案内図を頂き、これから訪れる予定の法光寺について尋ねた。ここにはコンスタンチノの供養塔といわれるものがある。資料館のかたには、前もって寺に申し込んでおかなければ見ることはできないだろうと言われたのだが、とりあえず向かった。

法光寺

資料館からは徒歩で10分とかからない。さらに町道を北上し右手の細道に入るのだが、大きな瓦屋根が遠くからもよく見えるので、さして迷うこともなく着いた。山門を入ると左手に立派な本堂があり、右手の鐘楼も随分と時代を経ているようだ。広大な敷地というわけではないが、深閑として名刹の雰囲気が漂う。

正面の庫裏玄関で案内を乞うと、詳叙が躊躇される大変ラフな格好で、前歯を欠いた老人が出てきてくれた。住職である。名刺を渡して簡単に自己紹介し、こちらの目的、つまり当寺裏庭にあるというコンスタンチノの供養塔をみせてほしいとお願いした。

すると住職は「供養塔なんてものはないんだよ」とおっしゃる。こちらは美和町史編さん委員会によって1995年にまとめられた『美和町史 人物一』に収録されている、1990年10月に実施されたこの供養塔調査の詳細な報告を読んでいるので、そんなふうに言われても簡単に引き下がるわけにはいかない。

その町史のコピーを見せたりしながら住職としばしやり取りしたが、ひとまず裏庭に案内してくれることになった。

すぐ先が水田なので、裏庭に回ると、足元で指先ほどの大きさの小さなカエルが相当数、一斉に跳ね回った。

裏庭には古い石塔が幾基かあったが、住職は一番奥まったところにある一基を指し示し、「あれがそうだっていわれているようなんだよね」と至極曖昧な言い方をなさる。

供養塔

それは1メートルにも届かない背の低い石塔で、奇妙というほどではないが、あまり見慣れぬ姿をしている。一見してかなりの年代を経ているものであろうことが分かる。特徴的なのは中央部のハート型の陰刻で、この陰刻は表裏両面にある。前述の町史によれば、この石塔の頂上部を持ち上げてみると、裏側に「艮」の字と判断できる墨書が発見されたのだそうだ(研究のために訪れた訳でもないので、まさか住職の目の前でその頂上部の石を持ち上げるわけにもいかず、確認することは適わなかったが)。艮は普通に読めば北東の方位、つまり鬼門を意味する「うしとら」であるが、音読みすれば「コン」となる。そこでコンスタンチノとの関係が想像されるわけであるが、実際コンスタンチノが自分を指す文字として「艮」の字を用いたという実証が得られているわけではなく、また当寺にそれを推測しうる何かしらの史料が残されているのでもなく、確かなところは不明なままだ。

しかし、この石塔の発見は当時話題になり、新聞やテレビなどでも広く取り上げられたのだそうだ。

同様に時代を経ているであろう他の石塔を一つ一つ見ながら住職と話をしたのであるが、住職はとにかく確かなことは何一つ分からないのだと、それを強調なさる。そして、分からないにもかかわらず、これを自分がコンスタンチノの供養塔であるなどと言ってしまえば、どこにどんな影響があるやもしれない、だからそんな無責任なことはできないのだと、はっきりおっしゃった。

こういったわけで、訪れた際の住職の最初のことばなのである。何もわたしが住職から意地悪をされたというのではない。むしろ約束もなしに突然訪れたわたしに対して、住職は実に気さくに応対してくださった。

先にも述べたが、当寺の本堂は実に立派なもので、住職はこの本堂が明治24(1891)年に岐阜県、愛知県を中心に発生した濃尾地震でも倒壊しなかったということが自慢なようだ。こう言うとことばが過ぎるかもしれないが、わけの分からないコンスタンチノの供養塔のことなどより、こっちを聞いてほしいといった感じの口ぶりであった。

しかしこの地震の際に全体がやや傾いでしまったそうで、斜めに突っ張った3本の金属レールが裏から建物を支えている。この支えを金属にしたのは現住職の代においてだそうで、それまでは木製だったとのことだ。維持には莫大なお金がかかるとぼやいておられたのが印象に残った。

光照寺

さて、法光寺の山門を出て東に少し歩いていくと、光照寺という、これも立派な真宗寺院がある。ここにはキリシタン燈籠だといわれているものが2基あるのだそうだが、庭には入れず見ることはできなかった。しかし、とくに心残りということもない。またこの寺の西側、現在は畑になっているあたり、わたしが訪れたときには里芋の大きな葉が青々と伸びていたが、そこがコンスタンチノ宅があったと伝えられている場所なのだそうだ。しかし、これはほとんど言い伝えのようなもので、裏付けられる史料は何もない。コンスタンチノの存在を示す日本側の史料は一切ないのである。

しかし、前述したように宣教師が残してくれた文書がある。そこに、この一地方で一途な信仰に生きた男の生が、断片的ながらも書き残されていることで、わたしたちの脳裏には、その像が鮮やかに焦点を結ぶのである。

名古屋に戻り名鉄、市営地下鉄と乗り継ぎ、東別院駅で下車。名古屋テレビと、名古屋別院の広大な敷地を左に見つつ下茶屋公園の角を左折してほどなく、別院の幼稚園の向かいあたりに栄国寺という寺がある。ここは、昔「千本松原」と呼ばれた処刑場の跡である。『名古屋市史 社寺編』(大正4年)の栄国寺の項には「此地もと千本松原と稱する刑場にして、曾て切支丹宗徒貮百餘人を誅せし所なり、築城の後、藩主光友刑場を土器野に移し、其跡に一宇を建立し」云々とある。

尾張および美濃地方は、前述のコンスタンチノの精力的な布教、また清洲城主松平忠吉や岐阜城主で織田信長の嫡子信忠などの理解、庇護を得たこともあって、宣教師にとっては布教に適した地であり、信者の数も早い時期から増えていった(信忠の子秀信は受洗し1600年代の初めには何人もの宣教師が岐阜にいた)。長崎西坂で1596年に殉教した二十六聖人のうち5名が尾張出身者であるし、ペトロ岐部と187殉教者として列福される京都の大殉教(1619年)の殉教者にも、尾張、美濃出身者を数名見ることができる。

尾張藩による弾圧が始まるのは、江戸幕府の禁教令公布(1612年)の十数年後、寛永年間(1624年~)前半の頃で、京都、長崎(1622年)、江戸(1623年)の大殉教に比べると幾分か後のことになる。禁教令後初期の頃は、犬山城主成瀬隼人の庇護などもあり、この地は比較的穏やかであったようだ。

パジェスの『日本切支丹宗門史』には、寛永6(1929)年に尾張で一人の殉教者が出たことが記録されている。最初の大掛かりな検挙はその翌々年で、やはりパジェスによれば一宮で3名が火炙りにされた。しかしこの頃は、捕らえられた信徒はもっぱら江戸送りにされている。

弾圧がもっとも激化するのは寛文元(1661)年以降で、可児郡塩村、犬山城下五郎丸、高木村(現在の丹羽郡扶桑町)などで大量の信徒が検挙された。これがいわゆる濃尾崩れである。この年尾張藩にも切支丹奉行が設置された。それによって千本松原での処刑が行われるようになる。前述『名古屋市史』にある200余人の処刑(斬首)は、寛文4(1664)年のことである。森徳一郎氏の「尾濃の切支丹」(『切支丹風土記 近畿・中国篇』所収)によれば、その首は「一丁四面の大穴」に投げ入れられ(一丁は約9900m?)、また胴体は、試し物、つまり刀の試し切りに用いるために藩士諸家に配られたのだという。

以後、寛文7(1667)年には斬首牢払いによる約2千人の大殉教があり、森氏は、元和寛永の頃から数えれば殉教者は3千人にも達するであろうと推測している(同前)。

栄国寺

栄国寺碑

山門上部には、栄国寺の名を挟んで、濃い青地に白の文字で左に「切支丹遺蹟博物館」、右に「松原幼児園」と書かれた看板が掲げられていて、入るとすぐ正面に幼稚園がある。わたしが訪れたのは午後早い時間だったので、まだ園児たちの声がにぎやかに聞こえ、平和そのものの時間が流れていた。

幼稚園の横を少し進むと左手に切支丹塚と書かれた看板が横道を示している。そこを入ると右手に「南無阿弥陀佛三界萬霊等」と彫られた碑と、名古屋教区によって1997年に建てられた顕彰碑とが並んであるが、前者には慶安2(1649)年とあるので、寛文の処刑以前に建てられたものである。この2基の碑の後ろに3体の地蔵が並んでいる。建物の裏手なのだが、さほどじめじめとした印象はなく、クロガネモチとツブラジイの大木がさわやかな木陰を作っている。

作家・遠藤周作氏は長編『男の一生』の執筆にあたって、この寺を訪問している。『男の一生』は、信長、秀吉に仕え、地侍から大名にまで登り詰めながらも、権力維持のためならば血縁にさえ刃を向けることを厭わない戦国の世に苦悩し、やりきれなさを抱えつつ生きた前野将右衛門を主人公とした歴史小説である。この小説の成立には、愛知県江南市の旧家に伝えられてきた史料『武功夜話』が大きく与っている。

小説の後半、将右衛門は高山右近の導きで宣教師セスペデスに会う。彼の「まことの故郷はこの世にはござりませぬ」ということばは、将右衛門の心に大きな痕跡を残し、その後半生に影響を与えることになる。しかし、これは正面からキリシタンの世界を描いた小説ではない。

ではなぜ栄国寺への取材があったのかであるが、小説では、『武功夜話』は将右衛門の子孫である前野孫四郎によって口述されたもので、その口述を筆記した孫四郎の娘千代は夫の勧めでキリシタンとなり、この千本松原で殉教を遂げたことになっている。「あとがきにかえて」とされた最終章「語り手たち」に次のようにある。「境内の奥にはひっそりと切支丹塚とよばれる三体の菩薩像が建っていた。それは斬死やためし切りにされた切支丹信徒たちの供養のために作った菩薩像である。/幼稚園から歌を歌う声がまた聞こえた。それを耳にしながら私は菩薩像に手をあわせ、千代の子供を思った。千代が死ぬ前に彼女の二人の子供のことを考えたに違いないから」。遠藤氏の小説では、歴史の表舞台には登場することのない小さき者や弱者に多く焦点が当てられる。この作も然りである。

しかし、ここには、少々皮肉な光景があった。顕彰碑に向き合って、この菩薩像の反対側にも地蔵が4基、真っ赤な地色に白抜きの文字の幟を背に建っているのだが、そこには「水子地蔵尊」とある。遠藤氏の小説の記述を思い起こせば、なんともやりきれない。

境内にある切支丹遺蹟博物館には取り立てて特筆するようなものがあるわけではなく、踏絵、切支丹制札、マリア観音、十字が刻された鏡、鍔などが、やや雑然と並んでいる。しかし、資料館からそのまま入っていける本堂に安置された、本尊の阿弥陀如来坐像がすばらしい。実に優しく涼しげなお顔である。この本尊は藩主徳川光友の命によって栄国寺建立の際(当時の号は清涼山)に丹羽郡塔ノ地村の薬師寺より移されたものだそうだ(前出『名古屋市史』による)。切支丹遺蹟博物館のパンフレットによれば「火伏(火防)不思議の弥陀」と伝えられ、古くからこのあたりでは大火がなく、昭和20(1945)年の名古屋大空襲の際には多数の焼夷弾が落下しつつもすべて不発、被災を免れたのだという。

本願寺名古屋別院

栄国寺の裏門を出て北西方向へ、西本願寺名古屋別院に向かう。今までの話からはぐっと時代が下るが、ここは明治2(1869)年に名古屋藩に配流された浦上信徒の家族組が収容された「西掛所」のあった場所である。門を入ると、名古屋市教育委員会による「葛飾北斎大達磨揮毫の地」あるいは「医学講習場跡」といった案内板が立っているが、浦上信徒の悲劇を説明するものはない。

次に、近くの上前津駅から市営地下鉄で一駅、矢場町にて下車。名古屋市内一の繁華街である久屋大通を北上、三越の角を左折し広小路通を進む。数分歩くと左手に第一生命ビルと東急インがある。ここには浦上信徒の戸主組が収容された広小路牢があった。140年ほど前のこの地で、信徒たちは「雁木牢」なるものに投げ込まれるという責めを受けた。雁木牢とは「丈も幅も三尺の狭い小さな牢で、中央に便所を設け、上下左右から尖ったくいを打ち出してある。立てば頭を打つ、座れば尻を突く、中屈みして居るより外はない」(浦川和三郎『切支丹の復活』内「旅の話」。原文は旧字、旧仮名遣い。当引用は、三俣俊二『和歌山・名古屋に流された浦上キリシタン』による)といったものだ。

すでに夕刻といえる時間であるのに気温は一向に下がらず、繁華街なだけになおのこと暑い。ここまで浦上信徒の配流地跡を2箇所回ってきたのであるが、結局は単に名古屋の繁華街を、汗をかきながらぶらぶらと歩いたに過ぎないのかもしれない。しかし――。

薄着で派手な身なりの男女が足早に通り過ぎていく中、わずかな陰を求めてビル壁に寄り添いしばし空を見上げた。青い空から降り注ぐ夏の日差しは、あいかわらず容赦がなかった。

愛知・岐阜の史跡(2)

海部郡美和町・名古屋市(7月16日)

朝から晴天。湿度、気温ともに、どんどんと上昇していく。

まずは、名古屋駅からJR東海道本線快速に乗車。わずか10分で尾張一宮駅に降り立つ。

駅南寄りを東に向かって延びる城崎通を7、8分程度歩いていくと本町交差点に出るので左折、すぐ右手にNTTのビルが見えるが、その手前に建つのが八剣社である。ここに「開祖空圓上人」と彫られた小さな碑がある。社であるのに開祖空円というのは、明治新政府の神仏分離令によって寺だけが失われたからである。

この碑には、奇妙なことばが2点刻されている。一つは向かって左面に縦に「センテンセ」(磨耗していてそのままではかなり読みにくい)、いま一つは台石背面左寄りに横書きで「クロタセウ」(こちらは割合と鮮明に判読できる)と、やや拙い文字で彫られている。後彫りなのだそうだ。

伊藤秋男氏の「ポルトガル語を彫り込む或るキリシタン遺物について」(『全国無二キリシタン処刑反抗碑』所収)という論文によれば、これらはいずれもポルトガル語の音を写したものだそうで、「センテンセ」は「判決」、「クロタセウ」は「磔刑火焙り」を意味するのだそうだ。そこで伊藤氏はこのことばを、先に触れたパジェスの『日本切支丹宗門史』にみられる寛永8年における一宮での殉教に結びつけ「指導者層の殉教を悼むため、宗徒らが問題の碑文字を彫ったものと推定される」としている。

わたし自身はポルトガル語を解するわけではないので、批判的検討をこの論に対して行うことはできないが、いま一つ曖昧さを感じてしまう。ポルトガル語の音の写しとしてこのことばを見ることのできる文献が一つも存在していないというのはやはり大きい。しかしそれよりも、何か、呪詛あるいは怨念といったことばと容易につながってしまうような文句を、来世のいのちを信じたキリシタンが彫ったとすることに、違和感を覚えてしかたがない。

一宮のキリシタン史跡を紹介する幾つもの書籍が、この伊藤氏の説を無批判に、かつ確定された説であるかのように紹介していることが、わたしにはとても不思議だ。少なくとも推測・推定といったことばは添えるべきであろう。何よりも伊藤氏自身が、そのような断定的な表現をとってはいないのだから。

八剣社自体は、小さな社ながら、近代的な街中にひっそりと存在する異空間といった趣があり味わい深い。

城崎通に戻り、また東に歩くこと約20分、印田バス停のある交差点手前を左に折れ一本目の道を右折すると石材店がある。その右隣が一本松塚、寛永8年の火炙り刑が行われた地である。石の鳥居が目立つのですぐに分かる。尾張藩によるキリシタンの処刑において火炙り刑であったのは当地でのこの一度きりである。

昭和44(1969)年に建てられている由緒碑によると、もともとここには殉教者の霊を慰めるために地蔵が建立されたのだそうだ。その地蔵は現在常光寺という寺に移されている。現在の当所には、由緒碑とともに「キリシタン殉教 水かけ地蔵」と彫られた楕円形の碑が建っていて、その横には水鉢と柄杓が用意されている。

全国にはこのように、他宗教の人々が、痛ましく死んでいったキリシタンたちの霊を弔うために建てた碑や地蔵などが多々ある。それは、彼らの死に様が如何に残酷極まりないものであったかの証明に他ならないだろう。たとえ信じる宗教は異なっていても、一つの信仰に殉じたその壮絶な死は、人々の心を強く揺さぶったに違いない。

城崎通に戻り、先ほど左折した場所の正面にあたる道を入る、つまり駅方面から言えば右折し、そのまま道なりにしばらく歩くと北園通という道にぶつかるのでこの通りを左折、左手に見えるのが常光寺、つまり一本松塚の地蔵が移設されている寺である。本堂はごく新しい近代的な建物だが、常住する僧はなく、無人の寺である。

件の地蔵は、本堂左手の小さな堂に安置されている。舟の形の光背を持ち肉彫りされたいわゆる舟形地蔵で、右側には「爲二世安樂也」と彫られている。顔も衣も、長い年月多くの人が祈りとともに水をかけ撫でさすったゆえに磨耗し、鈍く光っている。そのかすかな輝きがとても美しい。

北園通をそのまま東に歩いていく。高速道路が上を通る国道22号を横断し、コンビニエンスストアの前を通り2本目の小道を左折すると南部中学校にぶつかるので右折する。途中わずかな休憩を挟みつつここまで30分ほど。徒歩は決してお勧めしない。とくに夏ならば、よほど自信のあるかた以外は、ある程度の本数があるので、ぜひ路線バスに乗ってほしい。

学校脇の細い道を歩いていると、突如中学生の一団が校門から走り出してきた。力強く角を曲がり、一気に駆けていく。最初は男子、続いて女子、おそらく一クラス分の生徒たちだろう。彼らが向かった先は学校のプールだった。入り口で靴と靴下を脱ぎ、走り込んでいく。

このプールの正面に浅野公園という日本庭園風の落ち着いた公園がある。尾張浅野家発祥の地として史跡になっている。木陰に入ると実に涼しい。ベンチでしばし休み大いに慰められ鋭気を取り戻しつつ、プールとは反対側の正面入り口に向かう。この入り口に向き合う形で、マンションの前にあるのが、なぐさめ塚。十字が刻印された丸みを帯びた自然石の主碑と棒状の由緒碑が並んで建っている。

由緒碑裏面に記された文章と、これら碑を囲む石柵に彫られた文言によれば、この碑は昭和42(1967)年に、森徳一郎氏および一宮史談会によって最初は一本松塚に建てられた。しかし翌年「区画整理後敷地狭隘のため」当地に移築されたのだそうだ。

面白いのは由緒碑前面に彫られた文言で、「昇天 尾濃殉教三千聖人」「謹奉捧聖人號 後学 森徳一郎」とある。何と濃尾の殉教者が「聖人」にされているのだ。それも森氏によって。これについては森氏がその著書『尾濃切支丹なぐさめ塚』で、その顛末を紹介している。それによれば、最初森氏は「奉慰 尾濃三千聖人」と碑文に書いたのであるが、それをある人から、聖人ではないととがめられたのだそうだ。しかし思案の末、「それでも殉教には相違ないから、如何にも此まま眺めては居られません。いっそ宗規に関係なく、全然無知無学の私が、三千人のひとびとに聖人号を捧げ奉ったら如何でしょう」と提案すると、その人も「それは面白い、世間に例はないが、君個人で聖人号を捧げられたからとて、ローマ法王がわざわざ此所迄叱りにも来られぬでしょう」と答えてくれたのだという。

もしかしたら反発を感じる人もいるかもしれないが、わたしはこのエピソードが好きだ。「此まま眺めては居られません」――顕彰とはそういうものだろう。森氏は濃尾地方のキリシタンに関する研究において先駆的な仕事を成した人であり、この記念碑建立にあたっては、当時の名古屋教区長松岡孫四郎司教から、その功績をたたえる感謝状が贈られている。

八剣社

八剣社碑1

八剣社碑2

八剣社碑3

一本松塚

一本松塚碑

常光寺

常光寺地蔵

なぐさめ塚

一宮教会

さて、次の目的地は扶桑町である。それには浅野公園前のバス停から岩倉駅行きのバスで終点まで行けば、あとは名鉄犬山線で一本である。しかし、一宮教会に寄ろうと考えていたので、逆戻りになってしまうが、バスに乗り再び一宮駅に向かった。

教会は駅前の道を北上、徒歩7、8分の便利な地に建っている。コンクリート造りの建物で、聖堂は2階にある。

聖堂を訪問しようとして扉を開けると、たまたま神父が階段を降りてこられた。主任司祭の寺尾總一郎師である。

後に触れるが、今回の取材後半、この寺尾師には大変お世話になった。まずはここで改めて感謝申し上げておきたい。

突然の来訪にもかかわらず快く迎えてくださり、司祭居室で自家製の胡瓜の糠づけをふるまっていただき、話を聞いた。すると、今年(2008年)小教区で教会前に殉教者顕彰碑を建立し、11月30日に野村純一司教を招いてその除幕式を行うとのことだ。11月30日といえば、ペトロ岐部と187殉教者の列福式直後ということになる。小教区として、列福式の行われるこの年に、ぜひとも碑を建て、当地の殉教者を顕彰したいという思いがあったのだと、寺尾師はおっしゃられた。尾張、美濃地方の多数の殉教者は、今回の列福者の名簿には残念ながら含まれていないのである。

その後場所を移し昼食をご馳走になりながら、わたしのこれからの予定などを話していたのだが、寺尾師から「明日、朝ある用事を済ませたら、車で一緒に回ってあげよう」というなんともありがたい申し出をいただいた。

その厚意を受けさせていただくか、しばし迷った。この取材の目的や方法を考えれば、できるかぎり自分の足で歩き、その土地の雰囲気を掴みたい。その思いはあったのだが、結局甘えさせていただくことにした。最後に訪れる予定の御嵩町で、果たして目的地まで歩き切ることができるか、多少の不安もあった。だが、そう決めた一番の理由は、寺尾師が言ってくださった「ぼくにとっても巡礼になるから」とのことばだった。同じ気持ちでつながって他者と時間を共有する喜び、それを味わうことのできる嬉しさを素直に優先したい、そう思った。

明日再び教会を訪れる約束を交わし、この日はこれで寺尾師と別れた。

一宮駅前から岩倉駅行きバスに乗る。30分弱で岩倉駅に着き、名鉄犬山線に乗り込み5駅目、扶桑駅に着いた。ちょうど大相撲名古屋場所の最中だったので、駅前には境川部屋のカラフルな幟がはためいていた。

恵心庵

駅前の道を線路に沿って左に進んでいくと線路を跨ぐ陸橋がある。この陸橋をくぐってほどなくの右側に恵心庵(えしんあん)がある。号が彫られた石柱が二本、門の代わりに建っていて、奥に堂がある。

『扶桑町史』によれば、当地にキリスト教が伝えられたのは「寛永年間の初め」だそうで、扶桑町高木の小島家に伝わる『丹羽郡高木村御赦免被罷帰り候百姓』という文書によって、先に触れた一宮の殉教者の中の兵右衛門や道閑といった人が密かに高木村に布教していたことが判明している。種々の資料を総合してみると、一宮→高木村→犬山→可児郡塩村といったキリスト教伝播のルートが見えてくる。当然なのかもしれないが地理的条件も一致するので、今回この順序で史跡を巡ることになった。

高木村の庄屋の覚書である『高木村吉利支丹被召捕候覚 丑之年より之帳』という文書から、大弾圧が始まった寛文元(1661)年から同5年までの間に、高木村では82名が検挙されたことが分かっている(『扶桑町史 上巻』による)。

前述の森徳一郎氏が昭和7(1932)年にまとめた『丹羽郡扶桑村切支丹遺蹟調査報告書』の恵心庵の項には「此ノ地ハ宗徒斬込地トシテ名高ク今尚白骨ヲ出ス」とある(千田金作『尾張扶桑切支丹資料』による)。また『扶桑町史』によれば昭和25(1950)年の発掘調査では「堂の下から西北の畑にかけて、幅1m程の帯状の穴の地下の1から2mの深さから、多くの斬殺されたと思われる刀傷がある白骨が出た」のだそうだ。

寛文年間に検挙されたキリシタンは、名古屋に送られ詮議を受け、転ばなかった者はその地で処刑されたはずであろうから、名古屋での処刑後に、この地に埋葬されたということになるのだろうか。それとも所成敗を受けるようなことが、扶桑でもあったのであろうか。そのあたりはよく分からない。

堂の中をのぞくと、正面向かって右側にやや大きめの舟形地蔵があり、その後ろには、これは時代が下ってからの作であろうが、肉彫り部分に彩色が施された舟形地蔵が幾体も並んでいる。やや驚かされるような情景だった。

満願寺

満願寺碑

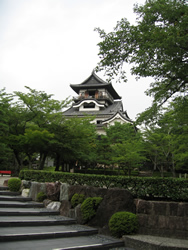

犬山城

駅に戻り再び名鉄犬山線に乗車し、2駅目の犬山口で下車、万願寺に向かう。

犬山の五郎丸村では、寛文元年から同7年の7年間と数年後の延宝2(1674)年の計8年の間に124名の切支丹が検挙され100名が殉教している。当時の村の人口がわずか205名であり、検挙者の中心は働き盛りの青壮年者層であったのだから、村はまさに壊滅的な打撃を受けた(『犬山市史 通史編上』による)。

改札を出ると南北に伸びる道があるので、この道を南下、10分ほど歩くと、平行して走る自動車道路(県道27号)と交わる万願寺交差点に出る。その少し手前左側に赤い鳥居が建っていて、小さな祠2基と、「諸神諸佛諸菩薩」と彫られた石碑がある。日付は正徳2(1712)年となっている。これが殉教者の供養塔なのだそうだ。

交差点の名にもある「万願寺」という地名だが、『犬山市史』によれば、それは「満願寺」というキリシタン伝道所の名をとどめるものであるらしい。

駅から来た道は通学路でもあり、細いので車の往来はほとんどなかったが、交差点まで出ると、こちらは犬山の中心部へと抜ける道なので、かなりの交通量だ。北上すれば犬山城に至る。予定にはなかったが、この日最後にこの城を訪ねることにした。さすがにここからの徒歩は厳しいので、1駅分電車に乗った。

犬山駅から城までは徒歩20分、途中、みやげ物店などが軒を並べる本町通に「札の辻」の解説板が立っていた。札の辻とはその名のとおり、制札が立てられた辻のことである。つまりここは、当時は目抜き通りの要所であったわけだ。制札にはさまざまな種類のものがあるが、その中にはキリシタン禁制のそれもある。尾張藩で初めてキリシタン禁制の制札が立てられたのは寛永15(1638)年のことで、島原の乱が終息した年である。

このあたりから前方の山を見上げると、すらりとして美しい国宝の天守閣が歩くに伴って見え隠れする。

一日歩き回っていたので、さすがに天守前の石段を上るのはしんどかった。さらに天守内部で急な階段を上り、やっとのことで高欄の間に着き、回廊から四周を眺めた。眼下には尾張と美濃を区分する大河・木曽川が、水量も豊富に、夏の陽に川面をきらめかせ滔々と流れている。明日はこの川を越え、岐阜県を訪ねる。そう思い、遠くその方角に目を遣った。閉門までわずかの時間であったので早々に立ち去らねばならなかったのだが、火照った頬を撫でる風がなんとも心地よく、離れがたかった。

愛知・岐阜の史跡(3)

可児市・可児郡御嵩町(7月18日)

この日は一転、朝から雨だった。一宮の寺尾師との約束は11時、時間の余裕があるので名古屋市内の教会を撮影のために回ろうと思っていたが、この天候ではとてもまともな写真は望めるわけはなく断念、チェックアウトまでホテルの部屋で資料を読んで過ごした。

一宮に向かう電車に乗ると、途中すさまじいほどの豪雨になった。車窓から外が見えないほどである。こんな中を一人歩いていたら、いったいどうなっていたであろう。

駅で降りると雨脚はだいぶ弱まっていたが、駅前の道路はそれこそ川で、自動車が人の背丈ほどに高くしぶきを上げ走り抜けていく。

教会に着くと寺尾師は玄関先ですでに車に乗り込んでいて、車内で何やらガサゴソやっている。あいさつをして乗り込むと、見たこともないような恐ろしく旧式のカーナビを装着しているところであった。

しばらく走っているうちに雨は止んできた。木曽川沿いを西に向かう。雨に濡れた青葉が輝きを増して美しい。やがて木曽川を離れると犬山に入り、名鉄広見線の線路に沿って旧道を可児に向かった。

目的の甘露寺は塩交差点の近くで、甘露寺というバス停がある。寺を訪れる前に、寺と水田を挟んで流れている矢戸川(可児川の支流)の横に車を止めた。寺尾師の話によると、そのあたりが処刑地であったのだそうだ。

寛文年間における尾張・美濃のキリシタン一斉検挙は、この地、すなわち可児郡塩村および帷子村から始まった。寛文元年に、両村の地頭である旗本の林権左衛門が、尾張藩主徳川光友に自領内のキリシタン検挙を依頼した(「尾張正事記」〔『扶桑町史 上巻』所収〕による)。その際には24名の信徒が召し捕られ、名古屋へと引かれていった。ここに端を発し、この検挙は、五郎丸村、高木村へと拡大していく。

塩村の悲劇はこの検挙だけにはとどまらなかった。森徳一郎氏が紹介しているのだが、寛文7(1667)年に出された触れには次のようにある。「一 美濃塩村の御領分の者には出合ってはいけない。縁辺を結んではいけない。 一 田畑を貸しても借りてもいけない。 一 よろず商いに行ってはいけない。 一 もとからの親戚でも、今までのように親しく出入してはいけない」(前出「尾濃のキリシタン」)。なんと、この凄まじいまでの差別は明治の世まで続いたのだという。

甘露寺

当地で行われたという処刑に関しての詳細は分からない。おそらく凄惨な様が口から口へと伝えられてきたのであろう。横山住雄氏の『尾張と美濃のキリシタン』には、佐藤弥太郎という人が著した『しほの切支丹』という書物に叙述されている当地での処刑の様を引用されておりその原本に接したかったのだが、残念ながら国会図書館の蔵書にもなく、叶わなかった。

先ほどまでの雨が手伝ってであろう、この細い支流は勢いよく流れ、両岸の険しい岩にぶつかって、盛んに真っ白なしぶきを上げている。振り向けば青々とした水田が広がり、その向こうに、丘というほどの山を背にし、お堂の瓦屋根が見える。それが甘露寺だと寺尾師が教えてくれた。

甘露寺すずり石

甘露寺は小さな寺だが、ここに「硯石」なるものがある。解説板には次のようにあった。「この硯石は、坂戸地内の山林で取り調べがあった際、役人が調書作成のために自然石を打ち欠いて、硯がわりに使ったといわれるものであり、信者とゆかりのある甘露寺境内に移されている」。

2本のクスノキの巨木に守られ、本堂正面にそれはある。周囲3メートルほどの石であろうか。市の重要文化財に指定されているそうで、周りをフェンスで囲われている。椅子のような形の上に、確かに硯に使えそうなくぼみが彫られている。のぞきこんでみると、雨水が溜まり、落葉が小舟のように浮かんでいた。

みたけ館

再び車に乗り込み、国道21号を西へ、今回の最後の目的地である御嵩町に向かった。空はすっかり晴れ渡った。

25分ほどで御嵩町の「中山道みたけ館」に到着。

御嵩町とキリシタンとのつながりが明かになったのはごく最近のことである。町内上之郷謡坂地内に、五輪塔・宝篋印塔などの残欠が合祀され、謂われは分からずとも古くから信仰の対象とされてきた「七御前」という古跡がある。昭和56(1981)年に、この地が道路工事計画地に含まれることになり隣接地への移転作業が行われたところ、五輪塔残欠などの下の土中から、十字架を刻印した3点の小さな石が発見された。その後町内の神社などから同様のものが発見されるなどして、この地とキリシタンとのつながりが考えられるようになったとのことである(『御嵩町史 通史編上』による)。これら発見された遺物が、この「中山道みたけ館」には展示されている。

十字架が刻された石は両手に収まる程度の大きさなのだが、ガラスケース越しに眺めていると、強く心打たれた。十字架の刻印がなければ、それらはただの石ころでしかない。そういった意味で、たとえば栄国寺の博物館に展示されているような、十字架が刻された杯や鏡や鍔といったものとはまったく性格が異なる。これらを所有していたのは、もっとも抑圧され辛酸をなめ続けた庶民なのだ。

信仰生活において何かしらのシンボルを求めることは自然なことだろう。弾圧され表立っては己の信仰を表明することのできなかったキリシタンたちが、どんな思いで、この石に十字を刻んだのか、それを考えれば胸が締め付けられる。

また、片手で握ってすっぽり隠れてしまうような小さなマリア像も、数点展示されている。いずれも素材は石である。決して見事な彫刻ではない。逆に稚拙な彫りだ。しかし、だからといってくだらないと言うのではない。その稚拙さが胸を打つ。それこそが、庶民が自らの手で彫ったという証なのだから。さらに、それらは磨耗し、あえかな光沢を帯びている。つねにこれを握りしめていた、その持ち主の体温を今の世に伝えるかのごとくにである。

いわゆるキリシタン遺物と呼ばれるものから、これほどまでの感銘を受けるのは、わたしにとって初めての経験であった。

御嵩町のキリシタンについては、裏付けとなる史料が一切ない。しかし、これら遺物の存在は、確かに御嵩町にキリシタンが存在したことを明かにするものであろう。なぜ史料がまったく出てこないのか。それは分からない。もし、この地での宣教師や信徒の布教、あるいは逆にキリシタンの検挙や迫害があったとしたならば、往時は中山道の宿場町として活気を呈していたこの地なれば、何かしらの文書等が残存しているほうが自然だとも思える。もしかすると、御嵩のキリシタンたちは、迫害が苛烈を極めてきた一宮、五郎丸村、高木村などから逃げ延びてきた信徒だったのではないだろうか。その信徒たちが隠れキリシタンとして信仰を保ち続けたのではないか。しかし、当時、このような理由で他村に移ってきた者たちが、そこに定住できるような仕事を簡単に持てたとは考えにくい。鉱山などがあれば話は別かもしれないが、御嵩で隆盛を示した亜炭産業は、明治に入ってからのことである。

結局裏付け史料の存在しないことの理由は分かりようがなく、これら遺物について考察することによってしか研究の道は拓かれてこない。しかし、それは慎重の上に慎重を重ねなければならない作業だろう。安易な推論を立脚点にしてしまうことには危険な陥落が潜んでいる。たとえば、この町内には「南無阿弥絶仏」(「陀」の字が「絶」に置き換えられている)と彫られた笠塔婆が遺されている。これに関し『御嵩町史』では、この文字の意味について幾つかの推論を提示した上で、「仏を絶つ」の意味を込めたキリシタンの信仰とかかわりを持つものとする説が多く支持されていると述べているが、それは「推論の域を脱するものではない」とはっきりいっている。対してこの「中山道みたけ館」の展示では「キリスト教信者の手で建立された碑であることがわかりました」と断定的に説明されている。些細なことかもしれないが、こういったことは避けるべきだと思う。もし、その後に確証が得られるような何かが見つかったというのであれば、まずはそれをきちんと提示する義務があろう。

全国にはさまざまなキリシタン遺物といわれるものが遺されている。それらの「物」それ自体は、その謂われによって、遠い過去を偲ぶよすがとして価値あるものだということは間違いない。実際、わたしがこの御嵩の地で強い感銘を受けたことも事実だ。しかし「物」の信憑性、歴史的背景の正確性となると、ことキリシタン遺物の場合は、専門家でも意見が分かれるようなことも多い。それが背負う、つねに秘されなければならなかった歴史を考えれば、そのことは当然であるともいえる。

「物」に対する個人的な想いの投影は、何ら責められるべきことではない。あるものを通して、想像を働かせ想いを致すというのは、尊く、やがて祈りにもつながる行為だと思う。誤解を恐れずあえて極端なことをいえば、対象となる「物」自体が本当は偽物であったのだとしても、人の想いはそれ自体で尊いのだと、わたしは信じている。確定的ではない、あるいは伝承に過ぎない遺蹟や遺物に対して、特別な想いを抱き、それを守り大切にし保存していくということは、馬鹿げたことであるどころか、尊敬すべき行為だ。

しかし、そういったことと学術的な研究とは、まったく次元が異なる。研究においては、推論はあくまでも推論であると、明確に線引きしておかなければならない。今回の取材のために参考文献として読んだある人の著作では、いわゆるキリシタン燈籠を必要以上に前面に取り上げていて少々辟易した。そしてこの筆者がこれらの燈籠をキリシタンの信仰につながるものであるとする根拠が、はなはだいい加減なものなのである。せっかくの詳細な調査も、こういった曖昧な部分に立脚して考察を加えてしまえば、意味がなくなってしまい、かえって次世代の研究にマイナスの影響を与えてしまうかもしれない。

再び車に乗り込み、山中に向かって10分弱、遺物が発掘された七御前跡に着いた。

マリアの里

ここには、昭和62(1987)年に御嵩町観光協会の発案とそれに賛同した多くの人々の寄付によってマリア像が建てられており、「マリアの里」と呼ばれている。鬱蒼とした樹木や竹林を背負って、背後は暗くじめじめとした感じなのだが、一転マリア像には燦々と陽が注いでいる。生けられた花や飾られた千羽鶴が新しいので、きちんと管理されていることが分かる。教会関係者によって建てられたものではないので、仏教の要素などが中途半端に混じっていて、薄い笑いを浮かべたマリア様のやや奇妙な表情も含め、少々微妙な雰囲気を醸し出してはいるのだが、そう悪い気はしない。像の前のツツジが咲き誇る頃はさぞ美しかろうとも思った。

像の裏側に回ると、「史跡 七御前」と書かれた木の標柱が倒れてしまっていて、緑色に苔むした小さな石塔が何基もあった。どれも少々傾いでいる。一歩裏に回っただけなのに表の明るさとは正反対で、何か圧倒されるような空気が漂っている。午前中の雨で石塔が濡れそぼっている分、その感じは余計に強調されていた。

杉原千畝記念館

これで目的はすべて果たしたのだが、少し時間があったので、寺尾師は隣の八百津町にある杉原千畝記念館に案内してくれた。八百津は、多くのユダヤ人の命を救い東洋のシンドラーとも呼ばれるこの偉人の生誕地である。

一宮に戻ると、寺尾師から夕食の誘いを受けた。こちらももう少し神父と話がしたかったし、時間にも少しは余裕がある。さんざ世話になったその上にという気持ちも働いたが、もうこうなったら最後まで甘えてしまおうと、はなはだいい気なものであった。

その席で韓国と日本の比較のような話になった。神父は「韓国だったならば、ああいった殉教地は、その土地丸ごと買い上げて顕彰するはずだよ」と言われる。確かに韓国の人たちの信仰と情熱には、驚かされ学ばされることも多い。わたしは「そういう韓国人の熱い情熱の源泉はなんなのでしょう」と尋ねた。すると寺尾師は「韓国のキリスト教の始まりは、中国からキリスト教を持ち込み信じた人々にある。つまり信徒が出発点であって、宣教師頼りだった日本とは違う」というようなことをおっしゃった。

そのことばを聞いて、わたしの頭には、今回の取材で最初に訪れた地がすぐに浮かんだ。美和町花正――つまりコンスタンチノである。《日本にだってコンスタンチノのような人が確かにいたじゃないですか》そう思った。しかし、寺尾師が言いたいのはそういったことではない、それが分かっていたので何も言いはしなかった。神父のことばに肯きつつ、わたしは黙ってグラスを傾けていた。 (奴田原智明)